茨城県・JR水戸駅前。

水戸といえば、黄門様。

水戸黄門は諸国を漫遊していなかった。

鎌倉までしか旅をしていない。

そこに、水戸黄門と助さん格さんが登場。

旅のお題を渡すためだけの贅沢なキャスティングw

今回のテーマは「水戸黄門はなぜ人気があるのか?」

最初の案内人は水戸教育委員会歴史文化財課の関口慶久さん。

関口さんによると、水戸黄門(=徳川光圀)は生きているときも大変に人気のある人だったそうです。

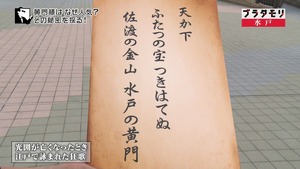

徳川光圀が亡くなったときに江戸で生まれた狂歌。

水戸黄門は佐渡の金山と同等の天下の宝だった?

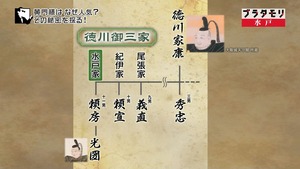

徳川光圀(1628~1700)は徳川家康の孫。

水戸家は徳川御三家の一つ。

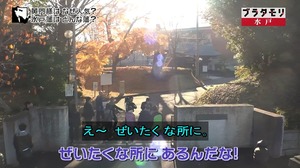

タモリさんたちがやってきたのは、水戸駅の近くにある水戸城の跡。

水戸城を知れば、水戸藩がどんな藩だったのかよくわかるそうです。

水郡線(すいごうせん:水戸市と福島県郡山市を結ぶ路線)は水戸城の堀の跡を通っている。

堀の向こうは水戸城の本丸。

本丸跡は高校(県立水戸第一高等学校)になっています。

赤い部分が本丸跡(高校)。

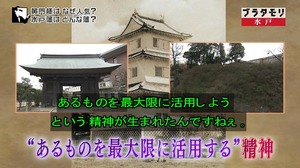

現存している水戸城の門、薬医門。

余分な装飾がなく、質実剛健。

水戸家の前の領主、佐竹義宣(1570~1633)が建てた門をそのまま受け継いでいる。

”あるものを最大限に活用する”のが水戸藩の藩風。

堀も土塁も水戸藩以前のものをそのまま流用しています。

天守閣も質素。

寛永20年(1643年)初代藩主頼房の収支記録。

収支は大赤字。

水戸藩主はほかの御三家に比べて圧倒的に江戸で暮らす期間が長かった。

江戸と水戸の二重生活が財政の大きな負担になりました。

借金の利息だけでも2300両(約3億円)!

このような財政事情から、”あるものを最大限に活用する”精神が生まれた。

続きを読む